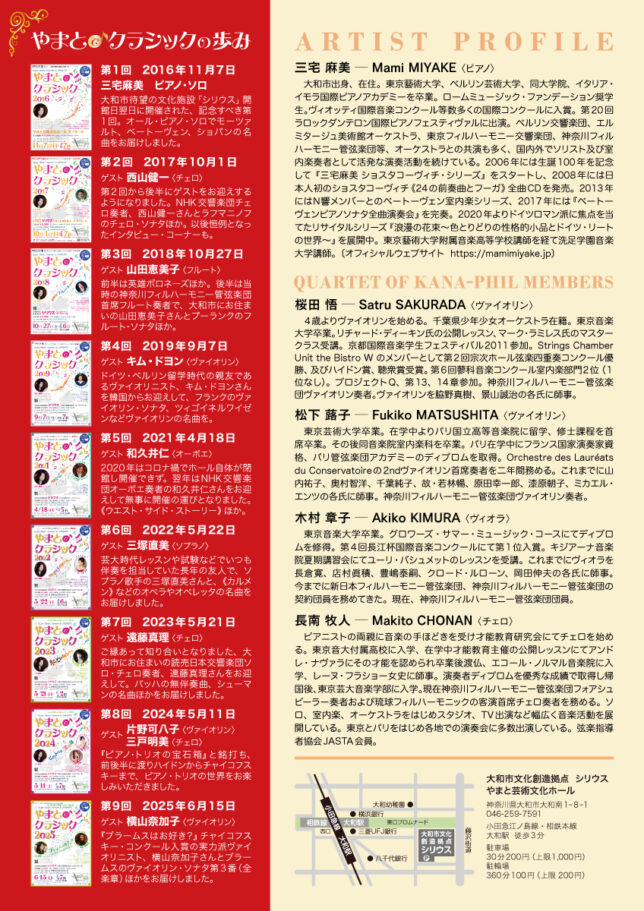

【演奏会予定】2026年5月17日 やまとで♪クラシック2026

2026年5月17日日曜日 14時開演 13:30開場

やまとで♪クラシック〜みんなで楽しむ名曲コンサート〜第10回

『ピアノ協奏曲 with 弦楽四重奏 of 神奈川フィルハーモニー管弦楽団』

大和市文化創造拠点シリウス やまと芸術文化ホールサブホール

ドビュッシー アラベスク第1番

モーツァルト インテルメッツォ ニ長調

ボロディン 弦楽四重奏曲第2番より第3楽章ノクターン

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58

ゲスト かなフィルメンバーによる弦楽四重奏団

ヴァイオリン 桜田悟、松下蕗子

ヴィオラ 木村章子

チェロ 長南牧人

チケット予約・問い合わせ

クラシックネットワーク yamato@classicus.jp