『音楽現代』10月号にリサイタルシリーズ《浪漫の花束》インタビュー記事掲載

11月2日銀座・王子ホールでのリサイタルシリーズ《浪漫の花束》についてのインタビュー記事が、『音楽現代』10月号 113ページに掲載されました。

11月2日銀座・王子ホールでのリサイタルシリーズ《浪漫の花束》についてのインタビュー記事が、『音楽現代』10月号 113ページに掲載されました。

『浪漫の花束シリーズ第1回』が、日本演奏連盟の山田康子奨励・助成コンサートに選出されました。

月刊『ショパン』8月号の特集「ピアニストたちはいま……」に掲載されました。

『音楽の友』4月号の特集「ベートーヴェン演奏の最前線」で、今年の注目&お薦めコンサートとして11月の新シリーズ『浪漫の花束』を紹介していただきました。

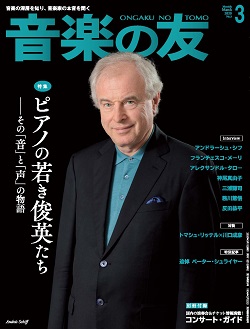

昨年末の「ベートーヴェン生誕250年プレイヴェント 三宅麻美ベートーヴェン・リサイタル」のレビューが『音楽の友』3月号に掲載されました。

12月27日・ヤマハ銀座コンサートサロン●ベートーヴェン「ドレスラーの行進曲の主題による9つの変奏曲」「創作主題による6つの変奏曲」「ディアベッリのワルツの主題による33の変奏曲」

『音楽の友』2020年3月号より

東京藝大、ベルリン芸大、イモラ音楽院で研鑽を積みながら国内外で活躍の三宅が、拠点を日本に移してからも企画力に富んだ活躍を展開している。2010~17年にベートーヴェンのピアノ・ソナタ、室内楽(ヴァイオリン・ソナタ、チェロ・ソナタ、トリオ)の全曲演奏会。そして当夜、長年温めていたという「ディアベッリ変奏曲」をメインに、ベートーヴェン生誕250周年前年(2019年)にプレイヴェントを開催。

言うまでもなくベートーヴェンはソナタ形式に金字塔を建てたが、変奏形式においても然り。ベートーヴェン最初の変奏曲である「ドレスラー変奏曲」(1782年作)から開始の三宅。後の楽聖の幼少期の作品とはいえ、その後を啓示しているかのようなエネルギーで、それを三宅は優しい眼差しのように主題から紡いでいく。変奏を重ねながら、その先の「ディアベッリ変奏曲」の予告すら感じさせる表現に甚だ感心。「創作主題による変奏曲」(1802年作)ではベートーヴェンの筆致も濃く、ロマン派の曙の趣。そして後半の「ディアベッリ変奏曲」(1823年作)。明るい主題のあと、いきなり重厚に(Ⅰ)。かと思うと軽快になり(Ⅱ)、しばらく楽しいお喋り。シリアスな話題に変わり(Ⅳ)、以降めくるめく豊富な知識が愉しく語られる。1時間ほどの大曲なのだが、三宅がこれまで培ってきた“ベート—ヴェン”学が見事に咀嚼されているため、高く険しい山道も心地良く歩けた感覚。33の変奏の中にはベートーヴェンのすべてがあり、三宅という名道案内のお陰で素晴らしい風景の、また新しい魅力も味わえた。これは世界のどこに出しても誇れる「三宅のディアベッリ変奏曲」と言える。

●上田弘子

2020年 11月2日(月) 18時30分開場 19時開演 銀座・王子ホール

三宅麻美 ピアノ・リサイタル新シリーズ

《浪漫の花束》 〜色とりどりのキャラクターピースとドイツリートの世界〜

第1回 ベートーヴェン

プログラム

ベートーヴェン

ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調《月光》作品27ー2

幻想曲 作品77

6つのバガテル 作品126

歌曲集《遥かなる恋人に寄せて》作品98 ほか

新型コロナウイルス感染症の影響により「大和市文化創造拠点シリウス」が6月末日まで閉館予定のため、「やまとでクラシック2020」は、2021年4月18日(日)へ延期となりました。

一日も早い事態の収束を願うとともに、楽しみにしていただきましたお客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

◆ ◆ ◆

やまとdeクラシック 2020

6月20日(土)18時 開演

会場:大和市文化創造拠点シリウス やまと芸術文化ホールサブホール

ピアノ 三宅 麻美

ゲスト出演 NHK交響楽団オーボエ奏者 和久井 仁

プログラム

ベートーヴェン ピアノソナタ《熱情》より

チャイコフスキー《四季》より

ショパン 雨だれの前奏曲

ドニゼッティ オーボエソナタ

シューマン 三つのロマンス より

ドヴォルザーク 新世界より(家路)

サンサーンス 白鳥

バーンスタイン 《ウェストサイド物語》より マリア〜トゥナイト

ほか

【お知らせ】

新型コロナウイルスの影響により、この演奏会は 残念ながら中止となりました。

2020年3月27日(金)19時30分 開演 ソウル・江南区 Café Cellista

ヴァイオリン:キム・ドヨン氏とデュオ・リサイタル

プログラム

ドヴォルザーク 4つのロマンティックな小品

チャイコフスキー 四季より

チャイコフスキー ワルツ ・スケルツォ ほか

Philharmonia Orchestra @Tokyo Bunka Kaikan

Program

Stravinsky Le Sacre du printemps

Stravinsky L’Oiseau de feu

ベルリン留学時代、様々な指揮者がベルリン・フィルを振るのを聴いたが、当時の常任指揮者だったクラウディオ・アバドよりも、先日亡くなったマリス・ヤンソンス、ベルナルト・ハイティンク、ギュンター・ヴァントなど客演指揮者の方が印象に残る演奏が多く、なかでも脳裏に焼き付いているのがクルト・ザンデルリンクのショスタコーヴィチ交響曲第15番とサロネンの火の鳥だった。

ロンドンを拠点とするフィルハーモニア管弦楽団とは30年以上の付き合いで、首席を務めるのは今シーズン限りとのこと。しかもストラヴィンスキー・プログラム。集大成の演奏が聴けるのを楽しみに出掛けた。

サロネンの切れ味は健在で、《春の祭典》は文化会館の残響が曲にちょうど良く、低弦のゴリゴリとした音や、総管楽器群の華々しい音が直に聞こえ、オーケストラの一体感が素晴らしい。団員もサロネンを信頼し、サロネンも団員を信頼し切っていて、縛りすぎずかつ、勢い良く統率していく。

久々に大編成のオーケストラ(打楽器セクションに6人いるだけでワクワクする)のドライブ感を味わい、ゾクッと鳥肌が立った。

後半の《火の鳥》も絶妙なテンポ感と間合い、色彩、曲の核心を捉えた構築性で、ドラマティックに展開し、思わずその場面が目に浮かんでくる。弦楽器には最弱音を要求し、トランペットにはミュートを装着した上にさらに音量を絞り込むよう指示する。サロネンのタイトでスマートな指揮振りを再び体験し、最後はまるでサロネン自身がオーケストラに魔法をかける火の鳥のように見えてきた。

アンコールのマメールロワ終曲がまた、冒頭のテンポ感といい、選曲といい、感動的だった。

作曲家としての顔を持ち、その視点からの革新的な解釈もさることながら、客席上部に待機したトランペット奏者に合図するためにこちらに身体を向ける演出や、アンコールで客席に向かい人差し指を口にあてて一瞬で拍手を止めさせ、話しかける気さくさ、フットワークの軽さも人気の要因だろう。

終演後はCDが飛ぶように売れ、楽屋口には長い出待ちの列ができていた。