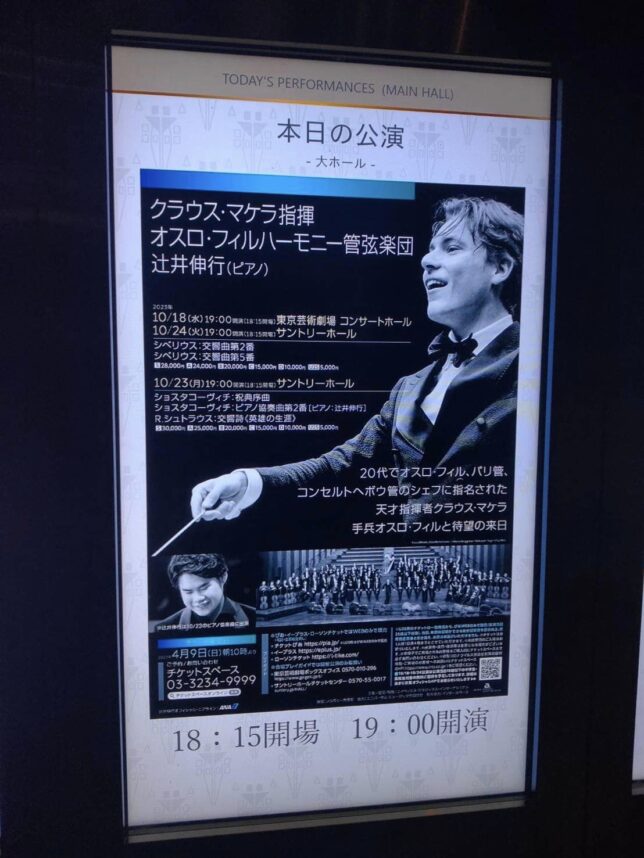

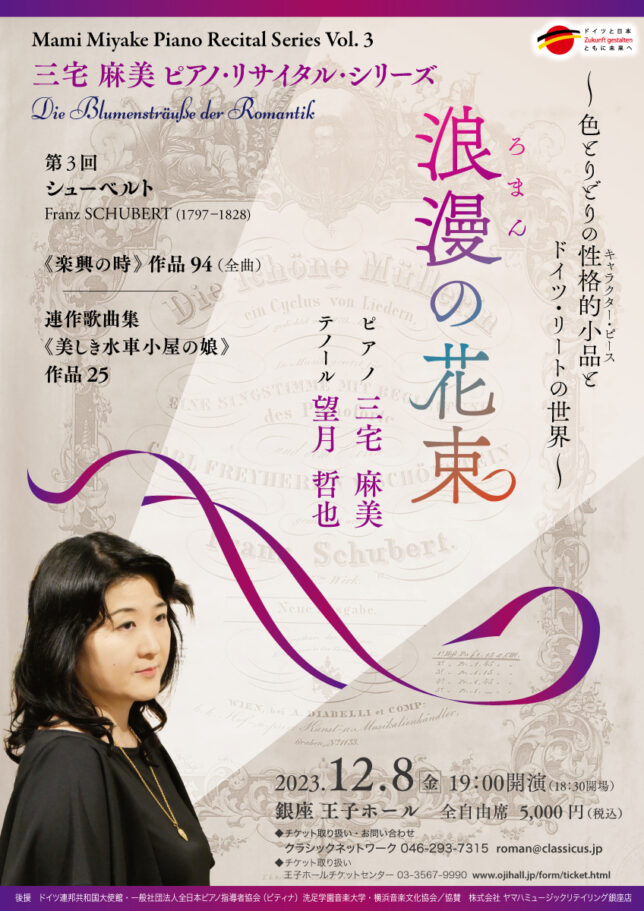

【演奏会予定】2024年5月11日 やまとで♪クラシック2024

『やまとで♪クラシック2024』

~ピアノトリオの宝石箱~

2024年5月11日〔土〕19時開演

大和市文化創造拠点シリウス サブホール

ヴァイオリン 片野 可八子

チェロ 三戸 明美

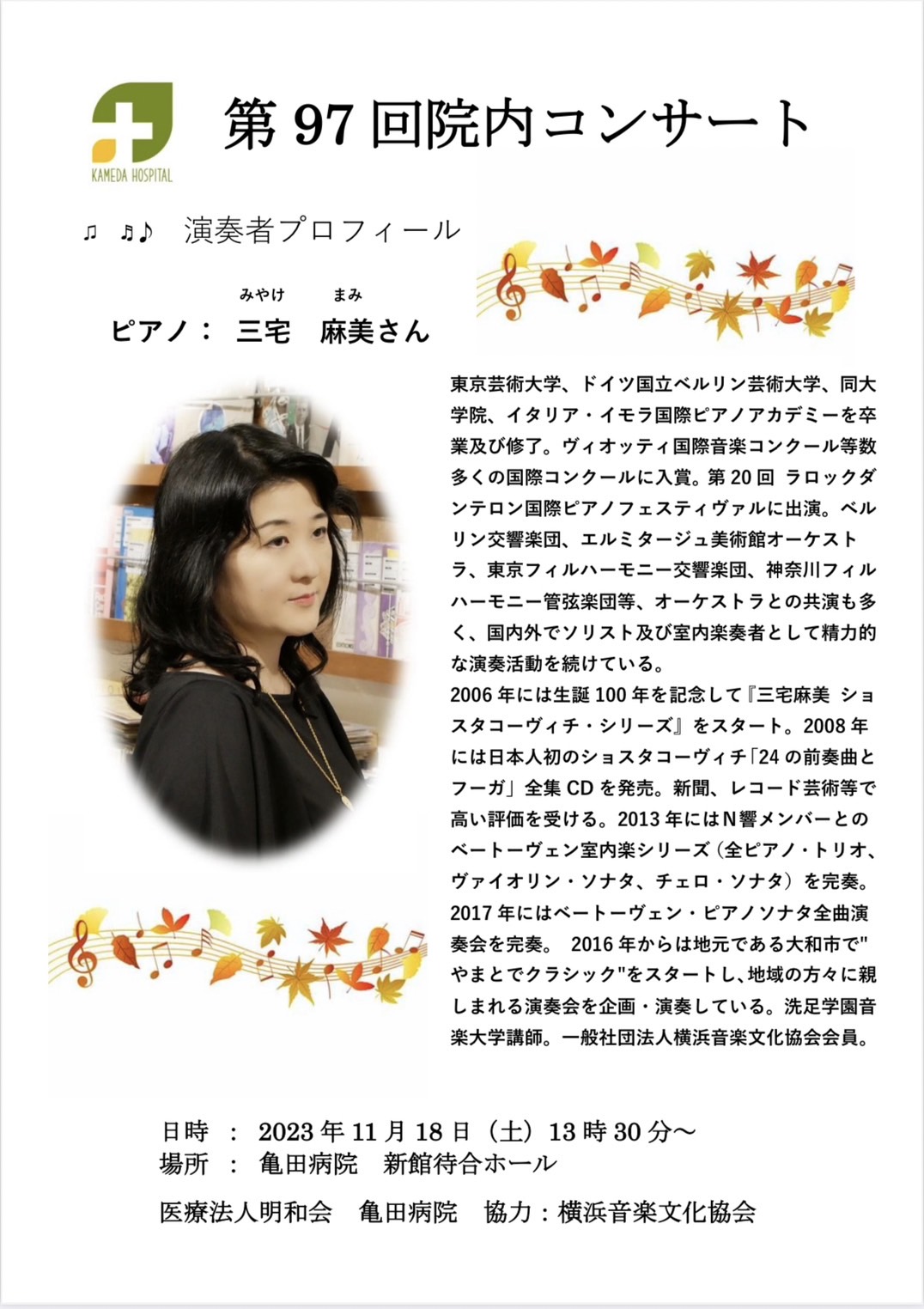

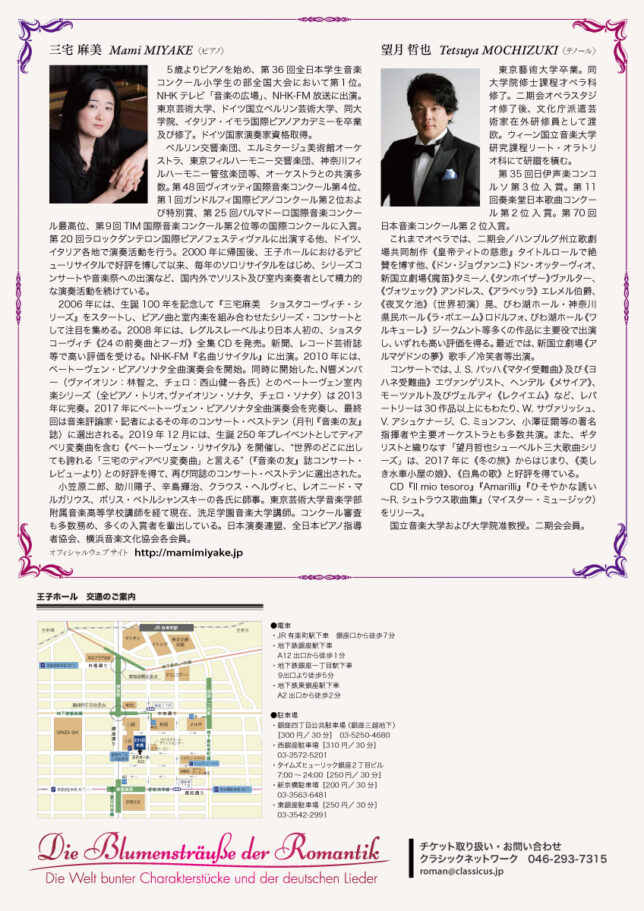

ピアノ 三宅 麻美

ハイドン ピアノ三重奏曲《ジプシー風》

ベートーヴェン ピアノ三重奏曲《大公》

ドヴォルザーク ピアノ三重奏曲《ドゥムキー》

チャイコフスキー ピアノ三重奏曲《偉大な芸術家の思い出に》

ほか

チケットのご予約・お問合せ

クラシックネットワーク 046-293-7315 yamato@classicus.jp