【コンサート覚書き】地中海のポリフォニー コルシカの男声声楽アンサンブル「タヴァーニャ」

地中海のポリフォニー コルシカの男声声楽アンサンブル「タヴァーニャ」

La folle journée Tokyo 2019

Cor di memoria Tavagna Corsian chant

一昨日のこどもの日、今年のラ・フォル・ジュルネ音楽祭に一公演だけ聴きに出掛けた。

会場は以前にも何度か足を運んだことのある250席ほどの、響きのデッドなホールB5。

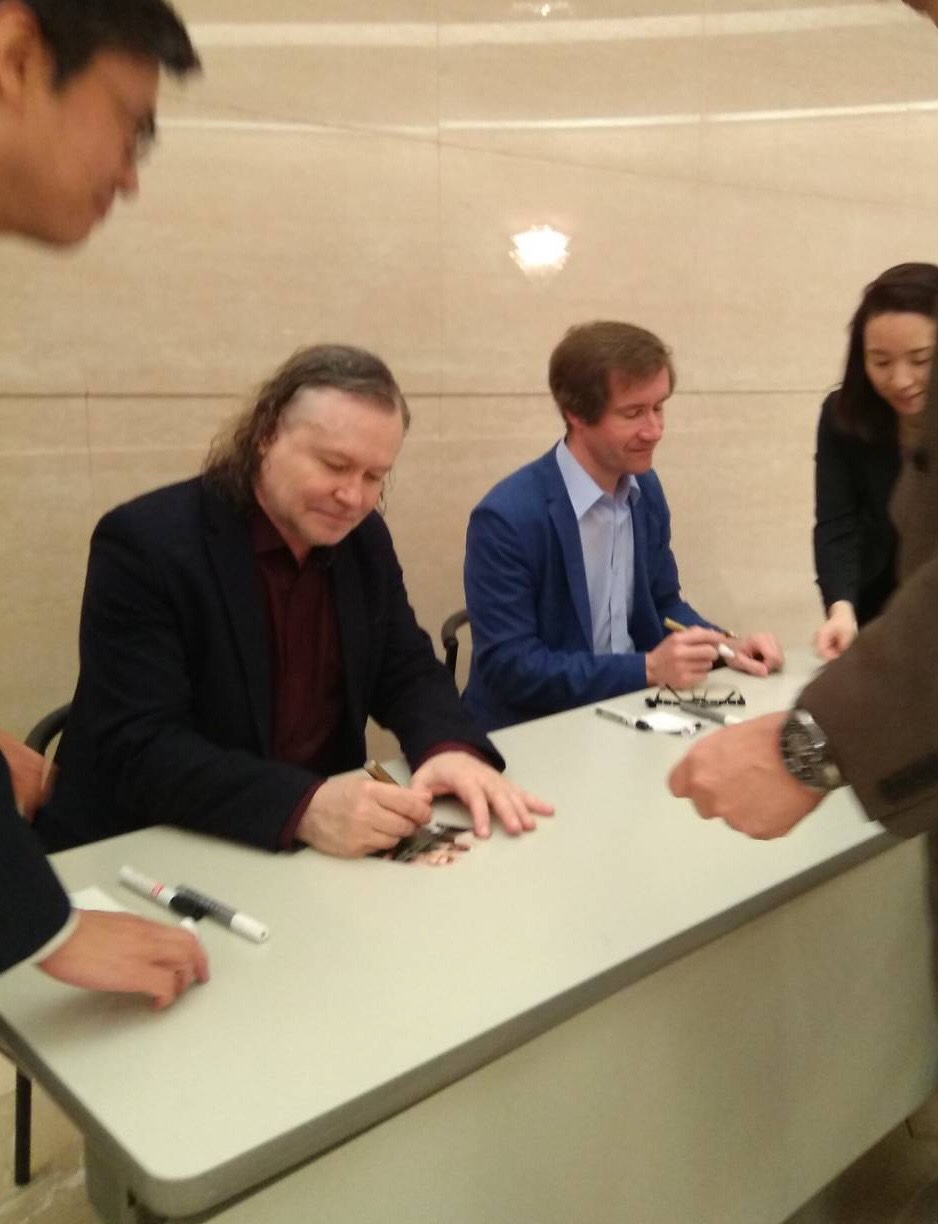

今回の「タヴァーニャ」は9人のアカペラアンサンブルで、時間になって舞台上にゾロゾロと出てきたのが、イタリアの街角に居そうな普通のおじさん(失礼な言い方だが、9人中2人は40代で、あとは60才以上と思われる初老の方々ばかり)なので、え? この人達が? と驚いたのだが、始まった途端にその疑いは打ち消された。

最初の2曲は3人のみで歌い、自分の声をコントロールするためか、片手を耳にあて、もう片方の手は隣のメンバーの肩に掛けたりと、身体や顔を寄せ合って歌う。声は地声に近く、ソロパート1人にあとの2人が合いの手を入れ、和声付けをする。

特に冒頭の“タリウ村のパディエッラ”という曲は、世界文化遺産に登録されたコルシカ島の歌謡だそうで、即興的なこぶしを使った張りのある地声がホールに響き渡り、その哀愁に満ちた歌詞の内容もあって、非常に胸に迫るものだった。

3曲目からは全員で円く弧を描いて立ち、お互いの顔を見合いながら、音を聴き合いながら、時に眼くばせをしたり微笑み合ったりしながら歌う。大まかにはバス担当、テノール担当など分かれているが、高い声で歌うメンバーの中には、かなり低い音域まで出せる人もいるようだった。

これだけ近くで歌い合うのだから、メンバー同士のその日の体調なども手に取るように分かるだろう、などと思いを巡らせる。

伝統的な教会歌と世俗歌に加え、現代の作曲家に依頼したものや、自分たちで創作したものもあり、教会歌以外はすべてコルシカ語(イタリア語の方言のように聞こえた)で歌われる。日常生活における喜怒哀楽のみならず、社会に対する意見や主張も歌にしていく、土着の図太さ、たくましさを感じた。

曲間でメンバーの1人が曲の説明をし(通訳付き)、「我々は先祖、祖父の代から受け継ぎ、それを息子や孫の世代に伝えていくので、そこに新しい風を入れることが重要だ」「こうして皆さんの前で披露して、皆さんのその表情から、我々の音楽が皆さんに浸透し、またそこから我々も再びこの音楽に取り組む活力を頂いている」と話すのを聞いて、まさにそれこそが芸術文化の普遍的な価値だろうと、惜しみない拍手を送った。

〔facebookパーソナルページより転載〕