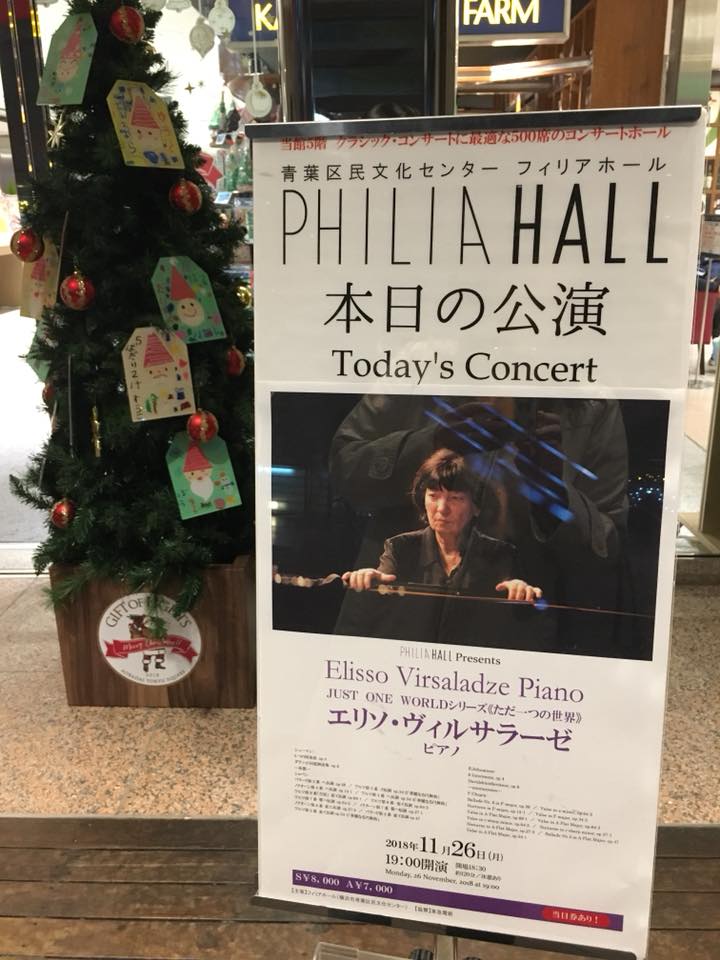

Elisso Virsaladze Piano Recital at Philia Hall

シューマンを良く弾いていた芸大時代、彼女の弾くLPを何度となく聴き、4年次の夏に霧島音楽祭でマスタークラスをするというので即申し込んだが、急遽来られなくなって別の先生に変更になると連絡を受け、私もキャンセルしたという思い出があるヴィルサラーゼ。その後留学中にイタリアで演奏会に行ったり、パリで念願のレッスンも受けた。細部の細部までへの徹底的なこだわりと、そのグローブのような大きな手が印象的だった。

今年のリサイタルはお得意のシューマンを前半、後半にショパンというプログラム。

作品4のインテルメッツォは彼女自身初めて弾くそうだが、出だしからこちらの耳を鷲掴みにする。直前に行われた浜松国際コンクール審査での鬱憤を晴らすかのような潔さ、思い切りの良さ、大胆でいて緻密な音楽造りは健在で、厚みのある、入り組んだテクスチュアを見事に弾き分け、まさに”音で語り抜く”雄弁さを突き付けられる。曲集ならではの繋ぎがまた素晴らしく、シューマンに不可欠な切り替え、あるいはきっかけを与える上手さが随所に光る。

次のダヴィッド同盟舞曲集。第4曲のたゆたうようなシンコペーションの妙技、

第6曲のバスの色どり豊かな音程感、

第7曲の語りでは聴き手を昔の思い出に優しくいざない、美しいロ長調の第17曲からハ長調の属和音へ移行したときには、ああもう終わってしまうのかと、30分強があっという間で、この曲集の持つ循環性にあらためて魅せられた。

後半のショパンは、バラード2番に始まり、ワルツやノクターンを調性でうまく繋いでまとめ上げたもの。左右のズラしや独特の拍感に違和感を覚えたところもあるが、ここまでくるとすでに個性の領域。ワルツ第9番から第8番へ、そして同7番からノクターン第7番へ、そのあとに同8番へとその繋ぎは絶妙で、見事に一つのサイクルを描いていた。前半のシューマンとの関連性。一晩のプログラムとしての一貫性。こういったプログラミングができるピアニストが今世界に何人いるだろうか。受け継いでいく必要性とともに、まだまだ弾き続けて欲しいピア二ストだと心から感じた。

〔facebookパーソナルページより転載〕