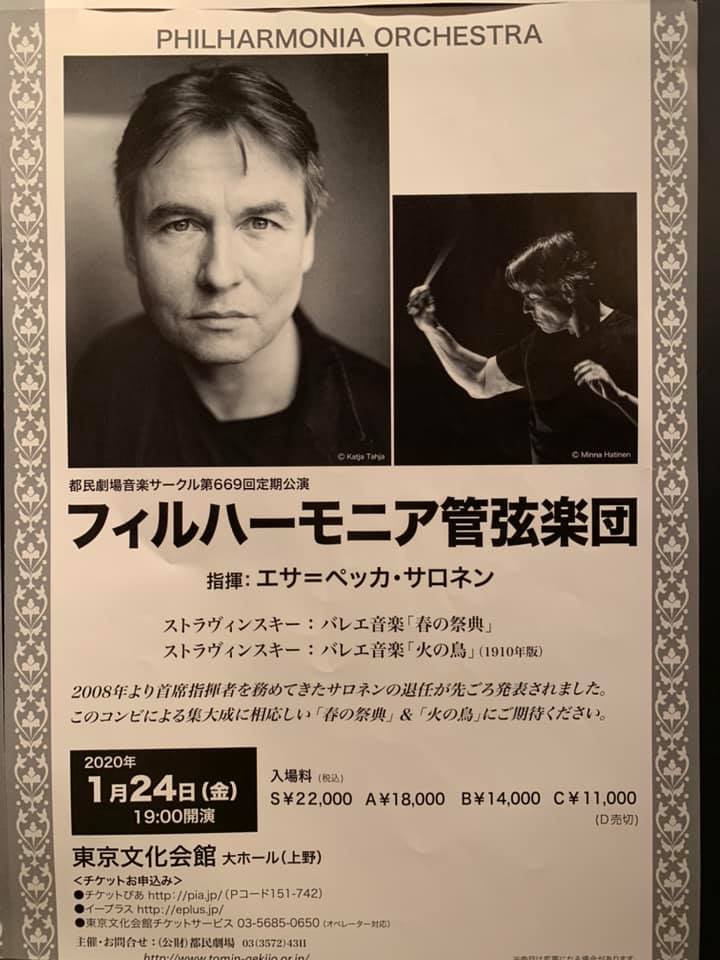

Philharmonia Orchestra @Tokyo Bunka Kaikan

Program

Stravinsky Le Sacre du printemps

Stravinsky L’Oiseau de feu

ベルリン留学時代、様々な指揮者がベルリン・フィルを振るのを聴いたが、当時の常任指揮者だったクラウディオ・アバドよりも、先日亡くなったマリス・ヤンソンス、ベルナルト・ハイティンク、ギュンター・ヴァントなど客演指揮者の方が印象に残る演奏が多く、なかでも脳裏に焼き付いているのがクルト・ザンデルリンクのショスタコーヴィチ交響曲第15番とサロネンの火の鳥だった。

ロンドンを拠点とするフィルハーモニア管弦楽団とは30年以上の付き合いで、首席を務めるのは今シーズン限りとのこと。しかもストラヴィンスキー・プログラム。集大成の演奏が聴けるのを楽しみに出掛けた。

サロネンの切れ味は健在で、《春の祭典》は文化会館の残響が曲にちょうど良く、低弦のゴリゴリとした音や、総管楽器群の華々しい音が直に聞こえ、オーケストラの一体感が素晴らしい。団員もサロネンを信頼し、サロネンも団員を信頼し切っていて、縛りすぎずかつ、勢い良く統率していく。

久々に大編成のオーケストラ(打楽器セクションに6人いるだけでワクワクする)のドライブ感を味わい、ゾクッと鳥肌が立った。

後半の《火の鳥》も絶妙なテンポ感と間合い、色彩、曲の核心を捉えた構築性で、ドラマティックに展開し、思わずその場面が目に浮かんでくる。弦楽器には最弱音を要求し、トランペットにはミュートを装着した上にさらに音量を絞り込むよう指示する。サロネンのタイトでスマートな指揮振りを再び体験し、最後はまるでサロネン自身がオーケストラに魔法をかける火の鳥のように見えてきた。

アンコールのマメールロワ終曲がまた、冒頭のテンポ感といい、選曲といい、感動的だった。

作曲家としての顔を持ち、その視点からの革新的な解釈もさることながら、客席上部に待機したトランペット奏者に合図するためにこちらに身体を向ける演出や、アンコールで客席に向かい人差し指を口にあてて一瞬で拍手を止めさせ、話しかける気さくさ、フットワークの軽さも人気の要因だろう。

終演後はCDが飛ぶように売れ、楽屋口には長い出待ちの列ができていた。

〔facebookパーソナルページより転載〕