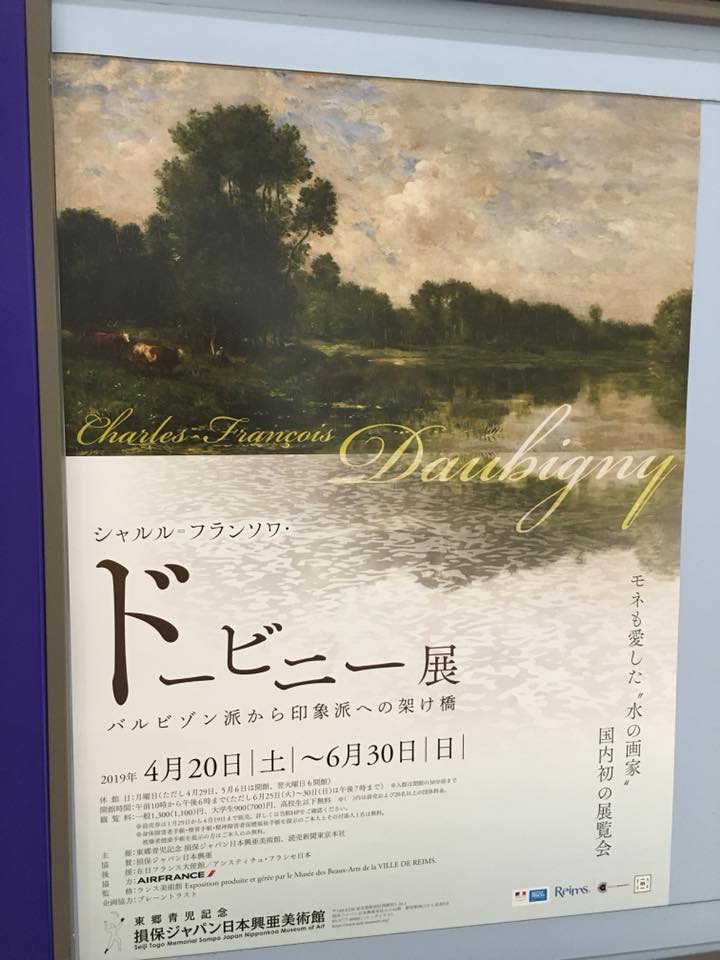

梅雨の合間に東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館のドービニー展へ。

Charles François Daubigny@Seiji Togo Memorial Sompo Japan Museum of Art

一年振りに行ってみると、このビルの隣に背の低い新美術館を建築中で、高層ビルの44階で絵を観るのは最後になりそうだ。

シャルル・フランソワ・ドービニー(1817〜1878)は同じく風景画家の父を持ち、20歳ほど歳上の画家カミーユ・コローと親しく、制作のために旅行を共にしたり、自分のアトリエの壁画を頼んで描いてもらったり、自らの意思によりペール・ラシェーズ墓地にも並んで眠っているそう。あのゴッホの憧れの画家でもあり、面会は叶わなかったらしいが、《ドービニーの庭》という作品を残している。

歴史的風景画を描いていた1840年頃の作品でも既に空の高さとその色を際立たせており、洗濯する女性のいる水辺の絵など、樹々の緑のグラデーションが目を惹く。明らかに写実ではなく、印象派のはしりと言うべきか。ローマ賞に二度落選したというけれど、パリのマリー橋を描いた小さな水彩画は夕暮れが美しく、オワーズ河畔を描いた作品はどれも空間の広がりと緑のグラデーションが美しい。ベルギーに起源を持つオワーズ川はセーヌ川に比べると対岸が近く、しかも水量が豊富で穏やかなので、多くの画家が移り住んでいるそうだが、ドービニーもその一人で、オワーズ川の夜明け、日没、春、夏、雨模様の空など、水辺の光と空気を描き分けている。

特に《オワーズ川の中州》は観ているこちらも深い呼吸のできる作品で、ヨーロッパの空気感を思い出す。コローの作品に比べると、空の広がりと明るさが増し、水面に映る空の青と樹々の緑が光を捉えている。

40歳で『ボタン号』というアトリエ小屋のついた小舟を手に入れると、見習い水夫という名の息子カールと旅に出る。旅先で写生をして、それをもとに部屋にこもって絵を描くのではなく、自然に近いところで描く姿勢が、若いモネやピサロに影響を与えたという。

版画集《船の旅》はそんな旅の情景を作品にしたもので、水夫である息子が釣りをする様子、船で食事を作り酒を飲んだり、大きな蒸気船のあおりを受けて転覆しそうになったり、アトリエ小屋の中で寝る様子などが描かれ、ほのぼのとした雰囲気が伝わる。息子も同じく風景画を描き、3点あった絵画からは父と瓜二つの筆使いが見て取れた。

晩年まで船の旅を続け、次第に筆使いを残す、荒いタッチになっていった。

それにしても、時間帯によるのかもしれないけれど、空いている美術館で一対一で絵と対峙できるのは何と幸せなことだろうか!

〔facebookパーソナルページより転載〕